SigNASⅡとSigNAS3の違い

今回は、SigNASⅡとSigNAS3の違いについて紹介します。

それぞれ下記弊社のホームページでも紹介されておりますのでご参照下さい。

尚、下記内容の詳細については直接弊社にお問い合わせ下さい。

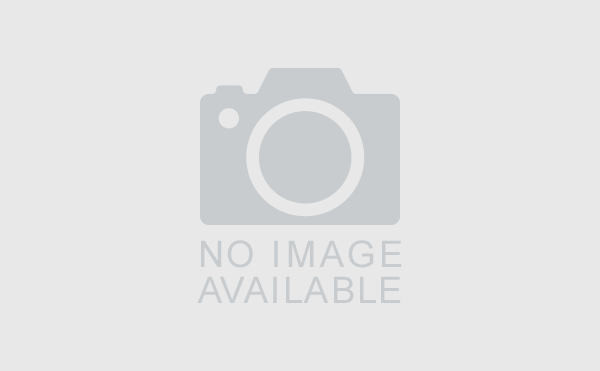

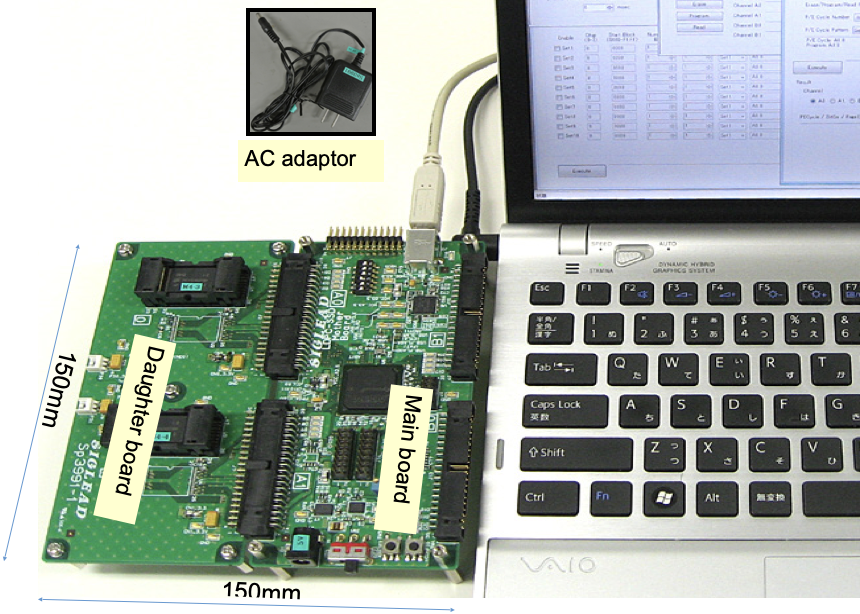

両者の基本構成の外観写真を示します。

SigNASⅡ

SigNAS3

1. 基本構成

両者とも制御を司るメインボードと、測定対象のNAND Flash Memory (以下NAND)を載せるソケットを搭載したボード(SigNAS3ではサブボード、SIgNASⅡではドータ―ボード)で構成されます。

2. 外形

写真に記した寸法の通り、SigNASⅡはSigNAS3に比べてコンパクトです。

但し、SigNAS3は、メイン・サブボード間は標準長1mのI/Fケーブルで接続されているため、サブボードのみを実作業机上に置くレイアウトも可能です。

3. NAND最大搭載数

SigNASⅡ: 2個(TSOPのみ4個)、ドーターボード2枚接続構成時

SigNAS3 : 128個、サブボード8枚 x ソケット16個構成時

4. 制御PCとのI/F

SigNASⅡ: USB2.0

SigNAS3:USB2.0 or USB3.0

5. 操作性

両者ともにGUIベースで主な設定や操作が可能ですが、後発のSigNAS3の方がより多くの機能を備えています。

6. NANDの電圧設定、変更

SigNASⅡでは半固定で、ハードの変更が必要となります。

SigNAS3ではGUIまたはScriptでの設定、変更が可能でVccもVccqも0.5V刻みでの設定できます。

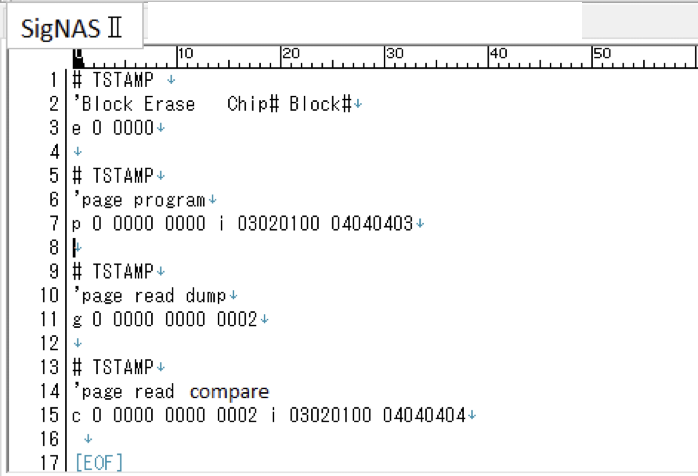

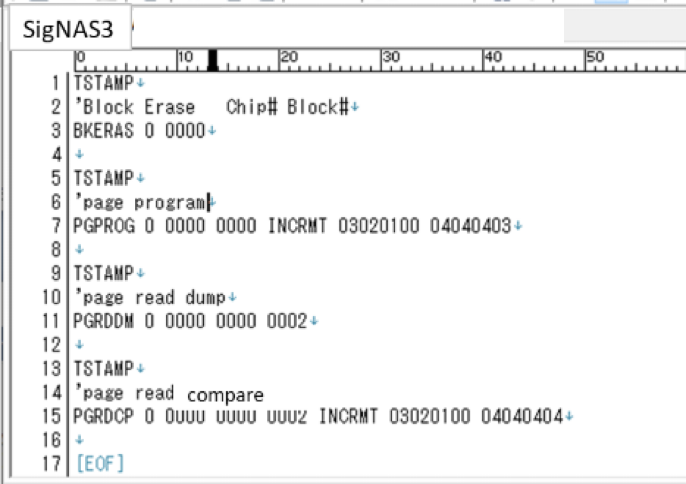

7. コマンドスクリプト

ユーザー独自の測定シーケンスを記述するスクリプトに使用するコマンドについて、SigNASⅡは基本的なコマンドが1文字ですが、SigNAS3は6文字のため機能との関連性が分かり易いと思われます。

例

| 機能 | SigNASⅡ | SigNAS3 |

| Block Erase | e | BKERAS |

| Page Program | p | PGPROG |

| Page read & dump | g | PGRDDM |

| Page read & compare | c | PGRDCP |

8. 機能

両者に基本機能の差はありません。

しかし、SigNASⅡはハード的なリソースが SigNAS3に比べ限られているため、新機種NANDや新機能の対応に時間がかかったり、対応困難(Vth分布:https://siglead.com/vth-distribution-measurement/ など)な場合がございます。

9. 価格

基本構成の比較では、大きな差はありません。

10. その他

SigNASⅡは、本体に冷却ファンが(不要のため)装着されておらず、静かです。

以上、SigNAS3は、機能、性能共にSigNASⅡより優位性があり、研究評価にも量産試験にも有用なテスターです。